In "Revista Razão de Investir":

Luiz Sérgio Guimarães

As promessas de férreo ajuste fiscal feitas por países da comunidade monetária do euro ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao Banco Central Europeu (BCE) para merecer as benesses do pacote de 750 bilhões de euros não conseguem afastar o temor de calote das dívidas soberanas. Os grandes credores globais não relaxam. A razão é que a profissão de fé dos neoconvertidos à austeridade econômica não parece nem confiável nem exequível, sobretudo num momento em que a economia mundial ainda tenta afastar a ameaça do “duplo mergulho” – o fenômeno caracterizado pela recaída na recessão global após um curto e insustentável período de recuperação, configurado no grafismo da letra W. Mesmo depois dos planos ortodoxos, programas de cortes viscerais de gastos e farta irrigação de liquidez, o primeiro semestre do ano parece estar terminando pior do que começou.

O problema não se restringe mais aos PIIGS – acrônimo cujas iniciais de países (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha) que aderiram ao euro e que hoje, por carregarem déficits públicos asfixiantes, não parecem ter condições de arcar com o pagamento de suas dívidas, foram deliberada e jocosamente perfiladas para provocar certa repugnância. A poderosa Alemanha, líder da zona do euro, já anunciou programa de contenção de gastos no valor de 86 bilhões de euros, quando justamente se esperava que os ampliasse para ajudar os países do bloco em dificuldades. E, fora da influência do euro, a Inglaterra está com os cofres vazios e tropeçando num déficit fiscal de 12%.

A missão a que os PIIGS se dispõem a cumprir é das mais inglórias. No passado, quando o Brasil se debatia com crises de dívida, a tarefa de cortar gastos e aumentar impostos para ampliar o caixa e fazer os pagamentos dos juros – permitindo certa diluição da dívida ao longo do tempo – se tornava menos dolorosa porque o governo podia, sem dar satisfações a ninguém, promover megadesvalorizações cambiais e dar trancos violentos na taxa de juros. Com a primeira medida, ampliava a receita das exportações e reduzia o gasto com as importações. Com a segunda, atraía capital estrangeiro. Os PIIGS não podem acionar esses amortecedores. Estão presos ao euro, e a sua política monetária quem faz é o BCE. É por isso que o objetivo de reduzir o déficit fiscal negociado, por exemplo, pela Grécia com o FMI (para poder merecer cerca de 100 bilhões de euros) passa a impressão de ser a típica operação apelidada pelos economistas de “enxugar gelo”.

Se, depois de esforços hercúleos, depois de todo o feroz enfrentamento de trabalhadores e polícia nas ruas gregas, o país conseguir, como se propõe, a baixar o déficit fiscal, que equivaleu a 13% do PIB no ano passado, para 6,5% daqui a dois anos, a dívida pública apenas não terá avançado como percentual do PIB.

Sem competitividade

O estrategista da Pentágono Asset, Marcelo Ribeiro, foge ao consenso de que os problemas enfrentados hoje pelas economias dos PIIGS devem ser atribuídos à falta de critério na seleção dos países interessados em fazer parte da comunidade monetária do euro. A abordagem pelo ângulo das “vistas grossas” não está equivocada, mas não deve ser exclusiva nem sequer a mais importante. Para Ribeiro, a raiz do problema é a perda de competitividade dos PIIGS decorrente da adoção do euro. A incorporação ao euro foi acompanhada por uma drástica queda nas taxas de juro e por um aumento na confiança na medida em que as expectativas eram de que as instituições e as rendas iriam convergir para os padrões e os níveis elevados das principais economias do Norte.

A demanda doméstica cresceu fortemente, os preços dos non-tradables subiram mais que os tradables (mercadorias que podem ser exportadas) e os salários avançaram descompassadamente em relação à produtividade. O crescimento acelerou-se, alavancado por serviços domésticos, construção e uma expansão do setor público, enquanto as exportações ficaram estagnadas comparativamente ao PIB. E as importações e o déficit em conta corrente dispararam como consequência do abundante fluxo de capitais. O resultado foi que o endividamento (público e privado) explodiu.

“Nesse meio tempo, após a reunificação, a Alemanha vivenciou uma transformação histórica até se tornar o maior exportador mundial e todas as economias do norte europeu capturaram os benefícios da expansão dos mercados, em decorrência também da menor competitividade dos PIIGS”, diz Ribeiro. No entender dele, esse novo modelo de enriquecimento fictício dos PIIGS estava intrinsecamente errado e, mais cedo ou mais tarde, a bolha da demanda doméstica iria se romper. Agora os governos precisam encolher, e os altos custos tendem a inibir quaisquer esforços na tentativa de obter crescimento via exportações. “Os governos estão encurralados num equilíbrio de baixo crescimento, onde a competição pelos recursos escassos contribuirá para o agravamento da crise”, acredita o economista.

A crise pela qual atravessam os PIIGS aconteceria mesmo sem a quebra do banco americano Lehman Brothers, em setembro de 2008 – fato considerado o estopim do agravamento da crise financeira internacional. Mas a crise do Lehman contribuiu ao fragilizar o setor bancário europeu e ao forçar uma violenta injeção de liquidez que terá de ser drenada. Os gigantescos esforços fiscais dos países protagonistas da crise de crédito (Estados Unidos e Inglaterra) colocaram os problemas das dívidas soberanas nas manchetes dos jornais. E as economias dos PIIGS passaram a ser inspecionadas pelos que Ribeiro chama de bond vigilantes – os principais players do mercado global de títulos de dívida, especialistas em armar ardis especulativos contra economias frágeis e artificiais, desprovidos de fundamentos.

Para Ribeiro, os megapacotes de socorro anunciados por autoridades européias e o FMI têm eficácia limitada. Como a crise parece ser de solvência e não de liquidez, as injeções maciças de dinheiro não resolverão os problemas, que são estruturais. O reescalonamento e um haircut (cancelamento de parte do principal) na dívida dos PIIGS serão, no seu entender, inevitáveis. “Se isso não for acordado entre os investidores e os países, a saída será um default unilateral como ocorreu na Argentina, com efeitos devastadores sobre a economia global. Obviamente, em seguida, os bond vigilantes vão atacar o Reino Unido e, muito provavelmente, o Japão, que possui a maior relação dívida pública versus PIB do mundo, já em torno de 240%. Do ponto em que me encontro, não consigo enxergar luz no fim do túnel”, diz Ribeiro.

Desintegração

No entender do estrategista da Pentágono Asset, a moeda única europeia continuará sob ameaça até um ponto em que não será possível mais um retorno. “Não tenho a menor dúvida de que o euro vai se desintegrar. A criação da moeda única foi precipitada”, diz. Os países, até para superar os traumas bélicos do passado, tentaram alavancar a integração política e econômica por meio da unificação da moeda e das políticas monetárias. “Quando a moeda foi testada, como agora, vimos que poucas coisas são mais descoordenadas do que as lideranças europeias. E em momentos como este, os mercados precisam ver respostas rápidas e de vulto, para recolherem os flaps de um ataque especulativo”, lembra Ribeiro. No seu entender, além do reescalonamento das dívidas dos PIIGS, será necessária a negação do euro acompanhada de uma megadesvalorização das novas moedas locais – da ordem de 50% – e de anos, décadas de austeridade.

Para o economista-chefe do Banco Fator, José Francisco de Lima Gonçalves, os programas de ajuda aos países europeus endividados concebidos pelo BCE, o FMI e os dois países líderes da comunidade europeia – França e Alemanha –, na verdade definiram “critérios de corte” à permanência das demais nações na zona do euro. Ao mesmo tempo que as regras rígidas destinam-se a garantir a sobrevivência da moeda única, restringem a participação da maior parte dos países que hoje formam a “eurolândia”. Em última instância, apenas alguns abastados países, além daqueles dois líderes, poderiam cumprir plenamente as exigências fiscais e de endividamento erigidas pelos programas – Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Os demais, mesmo em uma visão de médio prazo, teriam suas credenciais de integração revogadas.

Os dois programas de ajuda, cujo montante de desembolso alcança 750 bilhões de euros, visam refinanciar as precárias contas correntes e os déficits fiscais dos países sob o guarda-chuva da sigla PIIGS. De qual maneira? De acordo com Lima Gonçalves, pela emissão de dívida nova em substituição à apodrecida dívida antiga. Quem faria a emissão de dívida nova? Seria sobretudo a Alemanha. E por que a Alemanha concordaria em expandir sua dívida pública? Não há lógica nisso. Para compensar o aumento da dívida alemã, seria necessária uma forte desvalorização do euro, para além da baixa de 16% já ocorrida desde o início do ano. Mas isso, com exceção da França, arrebentaria com a economia dos demais países europeus. Para economias como as de Portugal, Itália, Espanha e Grécia, a única saída possível é o crescimento perene. A expansão econômica camufla a ineficiência fiscal. Em uma recessão ou contexto de pesado desaquecimento, as correções fiscais tornam-se dificultosas ou quase impraticáveis, pois historicamente os problemas eram sanados por meio da arrecadação. Ao contrário, o rigor fiscal requer aumento de impostos e corte de salários. “Essa história de que é possível aumentar a competitividade dos PIIGs por meio da redução dos salários privados é papo de economista”, diz Lima Gonçalves.

Efeito duplo no Brasil

A situação da Europa está longe de mostrar sinais consistentes de resolução. O efeito sobre o Brasil é duplo. O comercial resulta do fato de a Europa ser a principal importadora de produtos brasileiros. E o maior fornecedor à Europa, a China, também é grande comprador de artigos verde-amarelos. Mas o pior cenário para o Brasil viria pelo flanco financeiro. Seria, na visão do economista-chefe do Banco Fator, a deflagração de uma crise de crédito nos moldes da ocorrida após a quebra do Lehman Brothers. Isso aconteceria se houvesse nova onda de insolvência bancária ou desconfiança generalizada sobre a saúde do sistema financeiro internacional. O pacote de 750 bilhões de euros teve por finalidade assegurar aos detentores de capital de última instância a impossibilidade de as dívidas soberanas não serem honradas. O importante é evitar a primeira quebra de banco, ou seja, o desencadeamento do efeito bola-de-neve.

Mesmo nessa hipótese mais temível, também são óbvias as medidas a serem adotadas pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central (BC): são as mesmas de outubro de 2008. Plenamente defensáveis no mercado, significam irrigar fartamente o sistema de nova liquidez, estimular produção por meio de isenções fiscais, reduzir compulsórios, permitir às instituições maiores a compra da carteira de crédito das menores e tornar os bancos públicos e o próprio BC supridores de recursos à exportação. Monetariamente, a primeira providência seria interromper o ciclo de elevação da Selic iniciado em abril.

O economista-chefe da Votorantim Asset, Fernando Fix, diz que a reedição de uma crise financeira institucional poderia ser um efeito nefasto das tentativas de impor aos bancos credores das dívidas soberanas dos PIIGS um gatilho qualquer de redução das dívidas. Discute-se hoje a possibilidade de os títulos sofrerem um deságio. O raciocínio é o de que, como toda a sociedade está tendo de arcar com o ônus do ajuste fiscal, uma parte dele teria de ser assumida também pelo sistema bancário internacional. Como os crônicos déficits públicos europeus foram agravados pelos pacotes de ajuda aos bancos, nada mais natural e justo que agora eles compartilhem dos esforços de saneamento das economias por meio da diminuição voluntária das dívidas. Mas não se pode esquecer, realça o economista, que as instituições ainda estejam fragilizadas pelos traumas de 2008 e uma alternativa do tipo “corte de principal” poderia ter consequências perniciosas à economia mundial, do mesmo calibre que um default soberano.

Dados imaginários

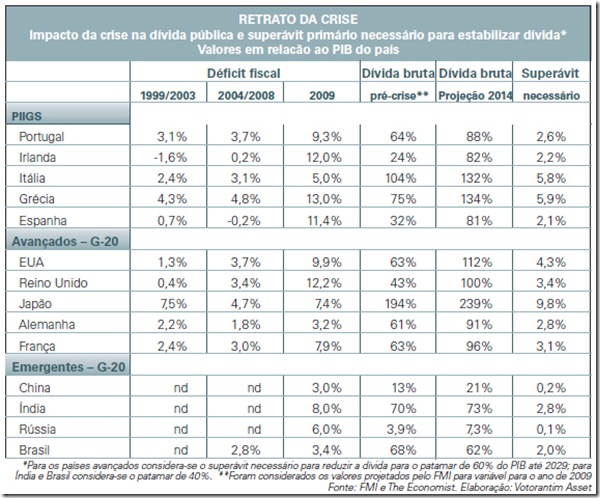

Para Fix, a origem da atual crise europeia é anterior à que provocou a falência de grandes instituições americanas. Mas sem dúvida foi agravada por esta. A raiz da crise atual reside no longo período de leniência fiscal que vigorou nas economias maduras. Estas não respeitaram o teto de 60% erguido por organismos internacionais com o FMI como o máximo admissível à fatia do endividamento público bruto em relação ao PIB. Mesmo antes de 2008 – portanto, antes das megaoperações de socorro de instituições que fizeram piorar as finanças de quase todos os países relevantes –, a barreira de 60% era raramente respeitada. No ano em que estourou a crise americana, a relação dívida versus PIB era, nos PIIGS, de 64% em Portugal, 75% na Grécia e 104% na Itália. Apenas Espanha, com 32%, e Irlanda, com 24%, tinham situações mais tranquilas. O cenário não era muito diferente nas economias mais desenvolvidas. Na Alemanha, a dívida bruta correspondia a 61% do produto, percentual que crescia a 63% nos Estados Unidos, a 66% na França e atingia proporções gigantescas (194%) no Japão.

As políticas de austeridade fiscal recomendadas à Grécia podem não ser exequíveis com a agilidade que o momento requeria em face do histórico de afrouxamento fornecido pelo país. Segundo estudo do FMI, nos dez anos encerrados em 2008, o déficit fiscal foi, em média, de 4,8%, quando o tratado que criou a comunidade europeia, celebrado em Maastricht, na Holanda, impunha um limite de 3%.

Por falar no tratado que deu origem à comunidade monetária europeia, o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, lembra que alguns países confeccionaram dados fiscais imaginários para poderem se enquadrar nas exigências de Maastricht. Deu-se um jeito contábil para que o déficit não excedesse 3%. Só os gregos tomaram a poção mágica? “Conta-se que Alemanha e França baixaram algumas medidas heterodoxas na década de 90 para também poderem entrar no euro”, conta Vale. “O problema é que a mentira fiscal grega era de proporções gigantescas, com mais de cinco pontos percentuais escondidos.”

Gasto elevado

Há um padrão de elevado gasto social na Europa que autoriza a existência de despesas públicas igualmente altas. Na hora em que se tem uma crise da magnitude da de 2008, o rastilho de pólvora é aceso instantaneamente. A queda de receita levou à deterioração mais rápida do que o normal do déficit para todos os países europeus. A Grécia estava fiscalmente em situação pior e entrou numa fase de insolvência antes de outros países. Esse é um processo que, no entender de Sérgio Vale, se iniciou há dez anos com o euro e cujo estopim foi soprado pela crise financeira. “Não fosse a crise, talvez esses países pudessem ter aguentado um pouco mais”, diz. “Mas a crise aconteceria de qualquer maneira pelo padrão elevado de gastos desses países.” Não se falava em ajuste fiscal na Grécia como se demandava da Itália, por exemplo, que tem feito ajustes fiscais desde a década de 90, mas mesmo assim ainda sofre com o contágio grego, pois seu perfil de dívida inspira insegurança.

O próximo passo deverá ser dado na direção de uma reestruturação da dívida grega. Não se sabe se será seguido o modelo uruguaio de 2003 ou o argentino de 2001. O detalhe é que a renegociação precisa ser muito bem coordenada porque o sistema bancário europeu persiste muito frágil, com bancos ainda carregando ativos de má qualidade. “A limpeza que aconteceu nos Estados Unidos não aconteceu na Europa e o que era para ser apenas um problema fiscal se torna um problema financeiro de maior magnitude. Não é apenas um problema das dívidas públicas desses países, mas das dívidas privadas também”, compara Vale.

Não há união monetária sem união fiscal. A solução não é isenta de dor. O consultor da MB Associados sugere a criação de uma instituição fiscal supranacional, enquanto se procede a um default coordenado da Grécia. Se este for bem feito, pode dar fôlego adicional ao euro. Se não, causará uma tragédia grega à qual não sobreviverá a moeda europeia.

Ver:

A IMPAGÁVEL DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA (2001):

...

A ORIGEM DO ENDIVIDAMENTO

No início do século 19 Portugal e Inglaterra mantinham o Tratado de Aberdeen, que entre outros ítens, estabelecia que um País deveria defender o outro.

Os portugueses, endividados com os ingleses, e perdendo também os dividendos da colônia, conseguiram impor ao Brasil essa dívida, cuja última parcela foi paga só em 1957.De acordo com o professor Adalto Corrêa de Souza junior ( Unimonte e Unisantos ), em 1889, o Brasil devia US$ 150 milhões, em 1921, já negociava com os Estados Unidos uma dívida de US$ 50 milhões. Em 1930, os americanos eram credores de 30% do montante da dívida da época.

A primeira moratória aconteceu em 1937, e o pagamento foi reiniciado em 1943.

O Brasil recorre ao Fundo Monetário Internacional ( FMI ) desde 1958, já firmou diversos acordos e comprometeu-se com ambiciosos planos de ajuste. Mas, com a mesma facilidade com que firmou os acordos, deixou de cumpri-los. Somente a partir de 1998, no governo do presidente Fernado Henrique Cardoso, é que seguiu-se as principais recomendações da instituição e as principais metas acertadas com o Fundo foram cumpridas.

Depois das duas crises do petróleo, em 1973 e 1979, a dívida externa brasileira se consolidou como a maior do mundo. ( História da Crise do Petróleo ) .

No final dos anos 60, durante o regime militar, o País optou pelo crescimento rápido, com uso de recursos externos, aumentando a dívida.

Em 1973 o Brasil crescia muito, 11% ao ano, e o Barril de petróleo custava US$ 2,50. Com a crise, pulou para US$ 14.Com a segunda crise do petróleo em 1979, o barril de petróleo chegou a US$ 30, para um País importador de petróleo, este fato provocou o aumento da dívida.

Na mesma época, ( * )Delfim Neto foi renegociar a dívida e optou pelos juros flutuantes, que estavam baixos. Em dois meses, porém a taxa de 7,5% subiu para 21% e a dívida externa brasileira de 1979 aumentou de US$ 50 bilhões para US$ 84 bilhões em 1984. Estando atualmente (2001) por volta de US$ 238 bilhões.

( *) Delfim Neto foi ministro da fazenda durante regime militar que se instalou no País em 1964, responsável pelo chamado "milagre brasileiro" na década de 70. Delfim Neto tornou-se folclórico na década de 80, pois assinou várias cartas de intenções com o "board" ( gerência ) do FMI, mas não cumpriu nenhuma delas.AUDITORIA

A auditoria da dívida pública brasileira esta prevista na Constituição de 1988. Uma auditoria sobre a dívida externa, seria um meio de expor toda a verdade sobre o processo de endividamento interno e externo; ver como a dívida afeta diretamente a vida do cidadão; pressionar as autoridades para que a comunidade possa ter aos documentos que comprovem a legitimidade da dívida; e encontrar uma saída para a redução da dependência do capital estrangeiro.

Uma auditoria da dívida poderia responder questões cruciais para o Brasil: Como e por que chegamos a esse ponto? ; Onde foram efetivamente aplicados os recursos capitados nos empréstimos?; Quanto tomamos emprestados?; Quanto ainda devemos?.

Grande da natureza da dívida pública interna e externa, é desconhecida até pelo Congresso Nacional, que é quem aprova os pedidos de empréstimos no exterior.

Antecedentes

Em 1931, no governo Getúlio Vargas, houve a primeira "Auditoria da Dívida Externa Brasileira", que constatou diversas irregularidades: " Somente 40% dos contratos econtravam-se devidamente documentados; os valores reais das remessas eram ignorados e não havia contabilização regular da dívida externa federal. Resultado: houve uma suspensão de pagamentos e considerável redução da dívida.DE QUE FORMA O PAGAMENTO DA DÍVIDA AFETA A VIDA DO BRASILEIRO

Como o governo é obrigado a poupar para pagar o serviço da dívida, os investimentos públicos são suspensos, principalmente nas áreas que atendem aquela população que mais necessita da presença do estado, como , saúde , educação e segurança.O REAL ( R$ ) VERSUS O DÓLAR ( US$ )

Texto desenvolvido a partir de reportagem publicada no Jornal a Tribuna/Santos/14/06/2001/economia

A cada desvalorização do real em relação ao dólar, o Brasil vai ficando mais pobre.

O endividamento externo brasileiro é contraído na moeda americana ( US$ ), isto leva a necessidade de captar mais e mais dólares para quitar o serviço da dívida.O Brasil não produz dólar ( US$ ) e sim real (R$ ) , logo é preciso captar dólares.

Uma das formas de captar dólares é exportar mais ( o país vende produtos e recebe em dólares ), mas por outro lado a importação, obriga o país a remeter dólares para o exterior.A desvalorização também provoca o empobrecimento do País, para verificar isto, vamos examinar dois momentos da economia brasileira.

1º momento:

Início do Plano Real

equivalência US$ 1 = R$ 1

Para uma dívida de US$ 100 , você precisaria de R$ 100.2º momento:

julho de 2001

equivalência US$ 1 = R$ 2,59

Para a mesma dívida de US$ 100 , você desembolsará R$ 259.

Posição da Dívida Externa Brasileira - agosto 2001, em bilhões de dólaresSetor Público - não financeiro 92,85 ( 44,2% )

Setor Privado 117,12 ( 55,8% )

TOTAL 209,97 ( 100 % )

Fonte, Banco Central e Valor Pesquisa Econômica

Uma nova guerra social se abre na Europa:

...

Uma guerra de classe duma nova amplitude foi declarada na Europa: o que resta do Estado de bem-estar social, saído do período após a Segunda Guerra mundial, deve ser desmantelado, à exceção dum «filão social» tipo Banco Mundial.

Em 10 de maio, um banqueiro britânico encontrou uma boa fórmula política: «É mais fácil vender um tal plano dizendo que deve servir para salvar a Grécia, a Espanha e Portugal, do que confessar de início que se deve salvar e ajudar os bancos.» Esses bancos (alemães, franceses, espanhóis...) detinham uma montanha de títulos da dívida pública dos países «quebrados» (Grécia, Portugal, Espanha...). Segundo o Citigroup, a exposição dos bancos americanos face a Grécia, Irlanda, Itália, Portugal e Espanha se eleva a alguns 190 milhões de euros. Na sexta-feira, 7 de maio, foi um massacre: qualquer um que se encontrasse em face dos bancos, e outros investidores, queriam se desfazer de seus títulos. «Não havia mais mercado», como o confessou um operador do BCE, sob a cobertura do anonimato. E os balanços dos bancos ainda camuflam as montanhas de produtos tóxicos, avaliados a um preço artificial. O órgão de controle bancário alemão (Bafin) estimava em 800 milhões de dólares os «produtos tóxicos» ainda retidos pelas instituições bancárias (Financial Times, 24 de maio de 2010).

É preciso recordar que sobre os 16 membros da zona euro, só seis são gratificados - se se pode utilizar esse verbo - pelas agências de qualificação com a categoria AAA. São a Alemanha, a Áustria, a Finlândia, a França, Luxemburgo e os Países-Baixos. Uma espécie de «núcleo duro» - o Clube dos AAA - da zona euro, mesmo que a França seja, por vezes, considerada na fronteira desse domínio, no qual a Alemanha dispõe dum poder eloquente.

Uma tal qualificação permite, por sinal, à Agência Francesa do Tesouro (AFT) - agência de gestão da dívida do Estado francês - emitir um empréstimo de 5 bilhões de euros com vencimento em abril de 2060, portanto de 50 anos, subscrito em cerca de 90% por investidores não franceses. Em 21 de maio de 2010, o mais reputado empréstimo do Estado francês - a Obrigação Assimilável do Tesouro (OAT) - encontrava prestamistas aceitando 2,93% de taxa de juros. O que suscita algumas reações do lado da Grécia, quando as taxas de juros de "seus" empréstimos por 10 anos oscilam em torno de 10%. E que as obrigações gregas com vencimento em março de 2012 tinham um rendimento bruto de 7,27%, isso comparado aos da França (com a mesma maturidade) 0,61% (24 Ore/Il Sole, 24 de maio de 2010). Entre as economias do «centro da UE» - ou quase ao centro, como a França - e aquelas inseridas na periferia, a diferença é neta. O discurso sobre a convergência europeia sofre um golpe.

FMI e a Dívida Externa Brasileira:

O Fundo Monetário Internacional (FMI) surgiu na Conferência de Bretton Woods nos EUA com o intuito de garantir estabilidade ao comércio internacional através de apoio técnico (treinamento, capacitação), e ajuda financeira aos seus países membros (181 atualmente), além de favorecer a cooperação entre os mesmos.

Criado em 1945 juntamente com o BIRD (Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Mundial), o FMI é um fundo que conta com os investimentos dos países membros que são representados pela Assembléia de Governadores composta por um representante titular e um alterno de cada país.

Entretanto o voto é bastante concentrado, apenas 5 países desenvolvidos detêm 39% dos votos, sendo que os EUA possuem poder de veto sobre qualquer decisão de mudanças no estatuto do Fundo visto que para qualquer alteração deve-se ter uma maioria de 85%.

O Brasil, por exemplo, foi um dos membros fundadores do FMI e detém apenas 1,40% dos votos, menos do que a Bélgica com 1,43% que tem uma população muito menor. Todos os países em desenvolvimento juntos somam cerca de 40% do total de votos apenas. Os países da África, por exemplo, possuem poder de decisão quase nulo.

Uma das atividades principais do FMI é o ato de emprestar dinheiro aos países que necessitam de recursos seja para saldar dívidas públicas ou equilibrar a balança comercial.

Praticamente todos os países da América Latina possuem alguma dívida com o FMI que vão sendo roladas através de negociações e pagamento dos juros, para o que, na maioria das vezes, empresta-se mais dinheiro para saldar os juros da dívida.

Em 2005 a dívida externa brasileira representava 51,2% do PIB, mas é importante lembrar que nem toda a dívida externa brasileira se refere ao FMI. O Brasil fechou empréstimos com outras entidades como, por exemplo, o Banco Mundial e BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Sem contar que existem os títulos da dívida pública que na maior parte encontram-se nas mãos de investidores e empresas privadas.

A história da dívida pública brasileira se iniciou há muitos anos, na época em que o Brasil ainda era colônia portuguesa e realizou empréstimos para “saldar dívidas com Portugal”. Depois disso, foram sendo feitos sucessivos empréstimos com o intuito de sanar a primeira dívida, ou na tentativa de alavancar a economia para que fosse possível salda-la. Mas todas as tentativas redundaram em fracasso, explodindo em 1982 quando se iniciou a pior crise financeira pela qual o país já passou. Durante sete anos a renda per capita brasileira caiu sem parar até 1992 e a inflação chegou a 2.700% em 1993.

Mas o problema com o FMI, começou na verdade, durante o período da Ditadura Militar (1964-19885) quando, em 1973 ocorre a “Crise do Petróleo” que fez com que o Brasil (que já tinha uma dívida externa) se visse obrigado a recorrer ao FMI em 1982, quando já não havia mais outra saída para enfrentar a crise que se abatera sobre a economia.

A partir daí o que se segue são negociações em torno de novos empréstimos e tentativas de ir rolando a dívida. Em 1985 o FMI suspende a ajuda pelo descumprimento de algumas metas e só retoma as negociações em 1988 quando o Brasil fecha mais um acordo, de US$1,4 bilhão dos quais só recebe US$477 milhões. Em 1987 o Brasil havia decretado moratória unilateral e suspendido o pagamento da dívida e só volta a renegociá-la em 1994 regularizando o crédito externo.

Por fim, em dezembro de 2005 o Brasil quita a dívida com o FMI pagando o valor de US$15,5 bilhões que venceriam até o final de 2007 (não confunda com a dívida externa que ainda existe). Com isso, segundo o então Ministro Antônio Palocci, o Brasil irá economizar US$900 milhões em juros.

Fontes: http://www.mre.gov.br, http://www.cefetsp.br, http://www.economiaonline.com.br

Lula: «FMI não é solução para Portugal»:

Ex-presidente brasileiro diz que «atitude mais correcta é todos assumirem responsabilidade pela crise» e admite compra de dívida portuguesa pelo Brasil.

«O FMI [Fundo Monetário Internacional] não é solução» para resolver os problemas económicos de Portugal. A opinião é do ex-presidente brasileiro Lula da Silva.

Em visita a Lisboa, para jantar com o primeiro-ministro demissionário, José Sócrates, Lula da Silva disse aos jornalistas que «todas as vezes que o FMI tentou cuidar da dívida dos países criou mais problemas do que soluções».

«Não resolveu os problemas do Brasil nem de outros países», adiantou o ex-presidente brasileiro.

Para Lula da Silva «a atitude mais correcta é todos assumirem responsabilidade pela crise», aconselhando o actual Governo e o Presidente da República para aproveitem a visita «da presidente Dilma e dos seus ministros para conversarem e ver o que se pode fazer».

Isto porque, questionado sobre a intenção do Brasil de comprar dívida pública portuguesa, Lula da Silva mostrou um país disponível: «Tudo o que podermos fazer para ajudar Portugal vamos fazê-lo. Portugal merece a compreensão do Brasil».

O ex-presidente do Brasil falou aos jornalistas na companhia de José Sócrates que aproveitou a ocasião para sublinhar os estreitos laços que unem ambos os países: «O presidente Lula foi sempre um grande amigo do nosso país. Sempre se empenhou por se estreitar relações, não só politicas ou culturais, mas também económicas», disse Sócrates.

Debate sobre a dívida pública 2: Portugal em risco de crise orçamental a partir de 2015:

...

Projecções do FMI para a dívida directa pública em % do PIB em 2015 (Os 10 Mais)

Japão: 250%

Grécia: 158,6%

Itália: 124,7%

EUA: 109,7%

Bélgica: 99,9%

Portugal: 98,4%

França: 94,8%

Espanha: 94,4%

Irlanda: 94%

Reino Unido: 90,6%...

Uruguai: O que passou com a crise?:

Montevidéu – A crise econômica, crise cíclica, que começou com a recessão em agosto de 1998 se manteve até o primeiro semestre do ano passado de 2003, é considerada uma das mais longas e pesadas da história do Uruguai. Período em que o PIB caiu aproximadamente 20%, o desemprego duplicou, chegando no momento mais alto, em fim de 2002, aos 20%. A queda dos salários esteve em 30% e a pobreza se estendeu tremendamente.

Em janeiro de 1999, a crise teve sua alta com a desvalorização brasileira e, em 2002, seguida à crise Argentina. Em meados deste ano se deu no país a crise bancária-financeira, com o fechamento de importantes bancos, o corralito uruguayo, para os prazos fixos na banca estatal e a fuga da metade dos depósitos.

No primeiro semestre de 2003 o PIB ainda caía 7%, mas no segundo semestre começou uma recuperação importante que deu um aumento de 2,5% no ano. Para 2004, o governo e alguns organismos internacionais prevêem um aumento acima de 5%. Isto acompanha o crescimento da economia regional, especialmente da Argentina e é resultado da desvalorização de 90% (em 2002), da maior competitividade gerada pela queda salarial, a revalorização do Euro e a melhora dos preços internacionais da carne, da soja (atualmente no auge) e alguns produtos manufaturados. Ou seja, esta reanimação se dá fundamentalmente no setor exportador, setor que passa agora a ser o mais privilegiado por esta política econômica.

A crise bancária-financeira fez chegar o Risco–país a mais de 2 mil pontos — hoje está ao redor dos 600. Mas, nesse caso, a saída dessa base se deu com maior endividamento e milhares de poupanças e devedores em dólares pelo caminho....

Em se tratando de dívida externa em nosso país, ela atingiu 115% do PIB, cerca de 13 bilhões de dólares. Isto explica pagamentos de juros com cifras maiores que 1 bilhão de dólares num país que hoje apenas supera os 2 bilhões de dólares em exportações. Apesar disso o FMI vai desembolsar 800 milhões de dólares em 4 parcelas, enquanto o BID e outros organismos vão “ajudar” as classes dominantes, que têm pela frente um difícil ano eleitoral. A uma reativação mais firme se opõem vários fatores de instabilidade, no plano internacional e regional: a crise energética de que padece a região e as eleições deste ano, nas quais a Frente Ampla-Encontro Progressista pode ganhar, um fator de crise política e de riscos para os capitalistas.O FMI e o colapso da Argentina:

Hegel teve razão quando disse que, embora se recomende aos governantes, estadistas e povos que aprendam, preferivelmente, através da experiência da história, a experiência e a história ensinam é que os governantes e os povos nunca aprenderam qualquer coisa da história nem se comportam de acordo com suas lições.

Este é o caso da Argentina, onde a convulsão social e política era perfeitamente previsível e afigurava-se inevitável, como conseqüência da crise econômica e financeira em que ela se abismou.

A Argentina, sob o governo de Juan Domingo Perón (1946-1955), nunca ratificou a Carta da OEA e o Tratado de Bretton Woods, nem aderiu ao Fundo Monetário Internacional nem ratificou o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio. Foi o Governo Provisório, chefiado pelo general Pedro Aramburu, que, em 1956, tomou todas essas e outras iniciativas, inclusive a de assinar uma série de acordos militares com os EUA, mediante os quais a Argentina aceitou o funcionamento permanente de uma missão militar norte-americana, no âmbito do Ministério da Defesa, com o objetivo de coordenar a uniformização dos armamentos a serem utilizados na defesa do hemisfério, e as esquadras de ambos os países passaram a realizar manobras conjuntas no Atlântico Sul. O general Pedro Aramburu, chefe do governo provisório (1955‑1958), recebeu logo depois crédito de US$ 100 milhões do Eximbank, US$ 75 milhões do FMI, US$ 50 milhões de bancos americanos e mais US$ 30 milhões da Standard Oil Co. [1] . E executou uma série de medidas liberais, a fim de conter a inflação, restaurar a agricultura e garantir o ingresso de capitais estrangeiros.

Desde então, após a queda de Perón em 1955, a Argentina também foi sempre submetida, com breves interregnos, a políticas econômicas liberais e planos de estabilização, recomendados pelo FMI e pelos governos dos EUA. Eleito presidente em 1958, Arturo Frondizi, em face da deterioração do balanço de pagamentos, terminou por ceder às exigências do FMI, para obter novos empréstimos, bem como dos militares, colocando o liberal Álvaro Alsogaray no Ministério da Economia, e submeteu a Argentina a drástico plano de estabilização monetária, que implicava por fim às restrições às importações e executar um programa de austeridade. Entrementes, no Brasil, o presidente Juscelino Kubitschek rebelaou-se e rompeu os entendimentos quando o FMI (10.6.1959) exigiu a redução dos gastos públicos (investimentos públicos, especialmente na Petrobrás), acusando-o de tentar compelir o Brasil a uma “capitulação nacional”, a fim de que sua “indústria caísse em mãos forasteiras” [2] . “Os americanos” – disse Kubitschek – “não só não ajudaram como atrapalharam as negociações com o FMI” [3] .

O plano de estabilização, que Kubitschek recusou a aplicar no Brasil, Frondizi executou, reprimindo desenvolvimento econômico da Argentina e aprofundando a crise social. As Forças Armadas derrubaram-no, em 1962. E, não obstante a experiência negativa do plano de estabilização monetária, aplicado por Frondizi, José Maria Guido, que o sucedeu, dispôs‑se ainda a executar, com o aval do FMI, mais dois choques econômicos, que afetaram seriamente a indústria, transferindo renda para o setor agropecuário, isto é, para a oligarquia rural, solidária com os interesses do capital financeiro. A instrumentalização de medidas restritivas do crédito prejudicaram, principalmente, as pequenas e médias empresas, sobre as quais se assentava importante núcleo manufatureiro da Argentina, ao impossibilitar‑lhes o acesso aos financiamentos bancários, uma vez que os grupos oligopólicos não só dispunham de mais recursos próprios para o capital de giro como conseguiam maior capitalização do excedente econômico, mediante o incremento da produtividade. A antinomia entre os interesses do setor agro-exportador e as necessidades da indústria, que não se resolvera, antes aguçara‑se, durante o Governo Perón, recrudesceu, então, com a disputa pelos escassos recursos disponíveis, dentro de um quadro de estagnação econômica, em que os sindicatos, fortemente organizados e conduzidos pela CGT, reagiam, por seu lado, e estorvavam a eficácia do congelamento salarial. A conseqüência foi o prolongamento das tensões sociais, que debilitaram o estado e empeceram a formulação de uma vontade nacional, à medida que nenhum setor das classes dominantes tinha força bastante para firmar sua hegemonia, senão pela violência, e estabelecer o consenso, a fim de implementar um projeto conseqüente de desenvolvimento econômico, a longo prazo. A turbulência das Forças Armadas, cujas facções sempre se digladiavam, refletia, sobre o pano de fundo da resistência sindical e da oposição peronista, o estancamento econômico e os impasses sociais que produziam a instabilidade político-institucional na Argentina. E o declínio do seu PIB per capita continuou, com um índice de 0,3%, entre 1961 e 1963,enquanto azules (legalistas) e colorados do Exército duelavam nos quartéis e nas ruas de Buenos Aires.

Arturo Illia, um moderado de centro-esquerda, cuja campanha, com ênfase nas críticas às imposições do FMI e aos contratos petrolíferos assinados pela administração de Frondizi, assumira um caráter nacionalista, ganhou as eleições, em 1964, como candidato da União Cívica Radical do Povo (UCRP), curiosamente o único aliado civil com que os militares da linha dura, os colorados, haviam contado. E aos azules, que dominavam o Exército, alternativa não houve, naquelas condições internas e externas, senão assegurar-lhe a ascensão ao governo da Argentina. Porém, em 1966, Arturo Illia foi derrubado e os militares assumiram diretamente o poder. A conseqüência foi o prolongamento das tensões sociais e o país não superou o círculo vicioso em que a estagnação econômica e a instabilidade político‑institucional reciprocamente se realimentavam. A tendência estrutural ao estancamento não se reverteu. Ao contrário, agravou-se, como resultado da política econômica do governo chefiado pelo general Juan Carlos Ongania (1966- 1970), cujo ministro da Economia, Adalberto Krieger Vasena suspendeu quase todos os entraves às importações de manufaturados, levando centenas de empresas argentinas à bancarrota e aguçando os conflitos sociais, cujo ápice ocorreu em 1969, com a eclosão do Cordobazo, o primeiro de uma série de levantes operários, em várias cidades, e da guerrilha urbana. A dívida externa da Argentina já alcançara então o montante aproximado de US$ 4 bilhões [4] .

Em face de tal situação, as Forças Armadas, em 1970, destituíram o general Ongania. Em março de 1971, o comandante-em-chefe do Exército, general Alejandro Lanusse, assumiu o governo e procurou superar o impasse político, mediante a restauração das instituições democráticas, permitindo que Perón retornasse ao poder, através de eleições, em setembro de 1973, com 62% dos sufrágios. Àquela época, o próprio Perón denunciou que “el imperialismo y sus agentes vernáculos siguen sosteniendo la necesidad de que nos reduzcamos a continuar siendo um país de pastores y de agricultores”, esclarecendo que “no obedece a outra cosa la verdadera destrucción que sobre nuestra industria se viene realizando desde 1955 (...)”. E, após salientar que “los Estados Unidos no solo no nos ayudaron sino que nos sabotearon sin solución de continuidad y hicieron todo lo posible por impedir nuestro progreso”, declarou:

“Si consideramos que el mal de nuestros países radica expresamente en su descapitalización y su endeudamiento del que jamás se logra salir, podemos apreciar las ventajas que nos pueden acarrearnos las ayudas prometidas que, además, nos obligan a menudo a someternos a exigencias sociales y políticas que, por intermédio del Fondo Monetario Internacional, llegan por el conducto económico, que en manera alguna puede justificar una entrega ignominiosa o una subordinación que raya en la infamia” [5] .

Perón, entretanto, faleceu menos de um ano depois de assumir o governo (1.7.1974). Sua viuva e vice-presidente, Isabel Perón (Maria Estela Martinez), sucedeu-o. Mas as condições econômicas da Argentina logo voltaram a deteriorar-se, ao mesmo tempo em que as organizações de direita e de esquerda (peronistas e trotskistas) voltaram a promover atos de terror, seqüestros, ataques a quartéis e ousadas operações de guerrilhas em Tucumán. O governo de Isabelita Perón, confuso e sem coesão, foi, em tais circunstâncias, derrubado pelas Forças Armadas (1976). O general Jorge Rafael Videla, chefe da Junta Militar, nomeou José Alfredo Martinez de Hoz, da mesma corrente doutrinária de Álvaro Alsogaray e Krieger Vasena, ministro da Economia e, em meio de sangrenta repressão política, executou outro radical programa de liberalização econômica, nos termos pactuados com o FMI, com o objetivo, entre outros, de liquidar a base social da CGT e do peronismo, mediante a desindustrializção da Argentina, destinada, conforme a teoria das vantagens comparativas, a exportar carne e cereais, que podia podia produzir com eficiência, e importar as manufaturas de que necessitava. Suas medidas de choque, que contaram com a aprovação prévia e o consenso das Forças Armadas, consistiram no congelamento dos salários, extinção dos subsídios, redução dos gastos públicos, privatização das empresas estatais, liberação do crédito, dos preços, dos aluguéis urbanos e arrendamentos rurais, bem como a completa abertura do mercado interno às importações, com a eliminação das tarifas alfandegárias e a valorização da taxa de câmbio. Não demoraram os resultados desse programa de liberalização econômica, cuja execução o embaixador dos EUA, Robert Hill, julgara propícia aos interesses norte-americanos e anunciara ao Departamento de Estado, cerca de um mês após o golpe militar de 1976, propondo o apoio do Eximbank e o respaldo para programar a dívida argentina. Com efeito, a inflação caiu de 386%, em 1976, para 150%, em 1977, mas a Argentina cresceu apenas 1,5% e a participação dos salários na renda nacional declinou, no mesmo período, para 3 1%, o mais baixo nível desde 1935 [6] . A junta militar, sob a orientação de Martinez de Hoz, transferiu para o setor privado, entre 1976 e 1980, cerca de 120 empresas industriais e comerciais, enquanto o Banco Nacional de Desarrollo e a Caja Nacional de Ahorro y Seguro venderam as ações de outras 207 empresas e reduziram sua participação em mais 297. E a abertura do mercado devastou, por fim, as indústrias nacionais, que não puderam competir com as mercadorias importadas do Japão e de outros países da Ásia, bem como da Europa e dos EUA, a baixo preço, e a participação da indústria no PIB na Argentina, da ordem de quase 30% em 1974, decaiu para 25%, em 1980, enquanto a dívida externa saltava de US$ 7,8 bilhões, em 1975, para cerca de US$ 27,1 bilhões, em 1980. Esse endividamento, sustentando as reservas monetárias que possibilitavam a abertura da economia, servira tão somente para estimular formas de consumo suntuário, importações de supérfluos e de artigos que a própria Argentina produzia, bem como para financiar viagens turísticas ao exterior. 0 incremento da acumulação de capital, através da compressão dos salários, não significou, porém, a ampliação dos investimentos produtivos, que alimentassem novo ciclo de expansão da economia. Os excedentes, dos quais os grandes empresários e banqueiros se apropriaram, evadiram-se do país, em meio de incontrolável especulação financeira e da recessão industrial, deixando o povo argentino com a maior dívida externa per capita do mundo. A indústria foi sucateada, o desemprego aumentou e os conflitos sociais e políticos se aguçaram. A crise da dívida externa, deflagrada pelo México em 1982, dissipou a expectativa da oligarquia rural, alimentada por Martinez de Hoz, de restaurar a Argentina bucólica e idílica, sem crise de energia, sem falta de alimentos, sem excesso de população, sem agitação social, exportando carne e cereais e importando tudo aquilo de que necessitava, como no final do século XIX, na belle époque de Buenos Aires. Mas, como Rogelio Frigelio bem observou, a Argentina fora “el único pais que há caminado em el sentido al que sigue la historia de la humanidade: se há desindustrializado” [7] . O general Leopoldo Galtieri, tentando então salvar o regime militar, invadiu o arquipélago das Malvinas. E ao desastre econômico, social e político, somou o desastre militar. A Argentina perdeu a guerra para a Grã-Bretanha, que recebeu o apoio dos EUA, não recuperou as Malvinas e o regime militar desmoronou. Em tais circunstâncias, sem restaurar a Argentina bucólica e idílica, sem agitação social, como no final do século XIX e início do século XX, ilusão que a crise financeira do México, em fim de 1982, terminou por dissipar, as Forças Armadas tiveram de convocar eleições, realizadas em 1983.

Raúl Alfonsín, União Cívica Radical, venceu a eleição para a presidência. Mas, sem poder controlar a hiperinflação, passou o governo ao peronista Carlos Menem, em 1989, meses antes de terminar seu mandato. Menem nomeou Domingo Cavallo ministro das Finanças e tratou de reestruturar a economia argentina, segundo o modelo neoliberal. Sua política econômica, contrariando toda a doutrina de Perón, foi essencialmente a mesma defendida pelos liberais Álvaro Alsogaray, Adalberto Krieger Vasena e José Martinez de Hoz. E, apesar do êxito inicial no controle da inflação, deixou a Argentina, ao fim de dez anos, com uma distribuição de renda igual ou pior que em 1989, quando a hiperinflação pulverizava os salários dos trabalhadores. As taxas de pobreza, que subiram durante a hiperinflación de 1989, não decresceram aos seus níveis mínimos anteriores, apesar da estabilização monetária. E a situação financeira da Argentina também se configurou extremamente crítica. Sua dívida externa, da ordem de U$ 144,6 bilhões, ao fim de 1999, eqüivalia a cerca 50% do seu PIB, estimado em US$ 271, 9 bilhões (1998), e o progressivo e rápido agravamento dos “déficits-gêmeos” - o déficit nas contas externas (balança comercial e de serviços) e o déficit nas contas internas do governo – começou a gerar desconfiança nos investidores, tanto argentinos como estrangeiros, levando-os a suspender os investimentos diretos, em portfólio ou empréstimos.

A expectativa de um default nos pagamentos externos, ou seja, que a Argentina deixasse de cumprir seus compromissos tornou-se assim real, desde 1998, conquanto ela obtivesse do FMI um empréstimo stand-by da ordem de US$ 7.4 bilhões. O presidente Fernando de la Rua, que sucedeu Menem em 1999, mostrou, entretanto, que nada aprendera com a experiência nem com a história. Convocou Domingo Cavallo para tirar a Argentina do pántano em que ele a fundara. Os aumento dos impostos e os cortes orçamentários, exigidos pelo FMI, não reduziram, porém, a zero o déficit fiscal, e a insistência na sobrevalorização do peso, atrelado ao dólar pela Lei da Conversibilidade, provocariam necessariamente a explosão social e a instabilidade política. A crise dramaticamente se agravou, em dezembro de 2001, quando o FMI negou à Argentina novo financiamento, da ordem de US$ 1.264 milhões. Em meio de violenta explosão social, com as massas na rua, Domingo Cavallo, o artífice da crise, caiu do Ministério da Economia, Fernando de la Rua renunciou à presidência, o poder político implodiu e o esperado default aconteceu. “A essência deste modelo perverso terminou com a conversibilidade” - Duhalde declarou, considerando “esgotado” o liberalismo que levou a Argentina à bancarrota, ao caos, e tornara inevitável a pesificação, ou seja, o fim do currency board, que vinculara artificialmente o peso ao dólar, dando aos argentinos a ilusão de que estavam a viver no Primeiro Mundo.

Em agosto de 2000, Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, disse à imprensa que não era possível deixar a Argentina em crise sem dar a ela condições de sobrevivência. E, aludindo ao FMI e ao governo dos EUA, acrescentou: “A Argentina fez tudo o que pediram. Agora vai ser punida ?” [8] . Sim. A Argentina foi punida exatamente porque quase todos os seus governos, desde a queda de Juan Perón em 1955, fizeram sempre tudo o que o FMI e o Departamento do Tesouro norte-americano determinaram, embora a currency board (vinculação do peso ao dólar) fosse uma decisão da dupla Carlos Menem -Domingo Cavallo, porém aplaudida em Washington.

De fato, como o jornalista Paul Krugman escreveu, o “catastrófico fracasso” (catastrophic failure) resultou das políticas econômicas aplicadas na Argentina com o selo - “made in Washington” [9] . E não sem razão o economista americano Jeffrey Sachs advertiu que o país que “segue a receita do FMI cegamente corre o risco de acabar num abismo”. “O que quero dizer é que, algumas vezes, isso significa não obedecer totalmente ao que o FMI determina” – enfatizou Jeffrey Sachs, salientando: “Basta olhar para a Argentina para ver o que acontece” [10] .

Ao contrário da Argentina, porém, o Brasil nunca cumpriu totalmente as recomendações do FMI. Sempre resistiu às imposições do FMI e por isto mesmo se desenvolveu, apesar dos seus graves problemas. Aliás, o professor Arthur Schelesinger Jr., que foi um dos principais assessores do presidente Kennedy (1961-1963), reconheceu, honestamente, que “se os critérios econômicos do FMI tivessem predominado nos EUA nos século XIX, nosso desenvolvimento econômico teria sido mais lento” [11] . E acrescentou: “Ao pregarmos a ortodoxia fiscal às nações em desenvolvimento, ficávamos na posição da prostituta, que, tendo-se aposentado com suas economias, passa a acreditar que a virtude pública exige o fechamento de todos os bordéis” [12] .

* Cientista político, profesor (aposentado) de história da política exterior do Brasil na UnB e autor de várias obras, entre as quais O Governo João Goulart: as lutas sociais no Brasil – 1961-1964 e De Marti a Fidel: a revolução cubana e a América Latina.

[1] Person, Harold F. La Argentina y los Estados Unidos – 1810-1960. Buenos Aires: Editora Universitaria de Buenos Aires, 1970, p. 577.

[2] Discurso do presidente Juscelino Kubitschek no Palácio do Catete e no Clube Militar, in Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 18.06.1959 e 27.06.1959.

[3] Entrevista do ex-presidente Juscelino Kubitshek ao Autor, Rio de Janeiro, 1971.

[4] Perón, Juan D. . La Hora de los Pueblos. Buenos Aires: Pleamar, 1973, p. 27.

[5] Id., ibid., p. 110.

[6] Martínez de Hoz, José. Bases para una Argentina Moderna – 1976-80. Buenos Aires: s/ed., 1981, p. 51

[7] Frigerio, Rogelio. Diez Años de la Crisis Argentina. Diagnóstico y programa del desarrollo. Buenos Aires: Sudamericana-Planeta, 1983, pp. 47-48.

[8] Entrevista do presidente Fernando Henrique Cardoso in O Globo, Rio de Janeiro, 9 de agosto de 2001.

[9] Krugman, Paul - “Crying with Argentina”. The New York Times, NY, 1.1.2002

[10] http://www.bbc.co.uk/portuguese/economia/020920_sachsecors.shtml

[11] Schlesinger Jr., Arthur – Mil dias (John Fitzgerald Kennedy na Casa Branca), Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966, vol. I, p. 177.

[12] Id., ibid., vol. I, p. 177.

A convulsão que sofre a Grécia assemelha-se muito com a que viveu a Argentina, em 2001, quando o aumento da dívida devastou a economia sul-americana. Por Claudio Katz.

Uma parte desse passivo cresceu devido à acumulação de dívidas inexistentes, que financiavam a fuga de capitais. Outra parte, aumentou com a espiral de interesses e refinanciamentos. Uma última parte, apareceu na sequência da absorção pelo Estado das falências privadas. As pressões em prol do pagamento dessa dívida odiosa forçaram à reorganização neoliberal da economia imposta pelo FMI, através das privatizações, da abertura comercial e da flexibilização do trabalho.

A Argentina perdeu a sua soberania económica com um sistema de convertibilidade do dólar que a impedia de gerir a moeda e o crédito. Todos os bens rentáveis do Estado foram rematados (petróleo, portos, comboios, telefones) e a industria nacional sofreu uma redução drástica em consequência de uma vaga de importações que eliminou as pequenas empresas.

O desemprego cresceu, a pobreza aumentou e apareceu a indigência. A classe média ficou reduzida e a desigualdade social alcançou níveis sem precedentes. Pela primeira vez na história do país irrompeu a fome e viram-se muitas crianças revolvendo as lixeiras para se alimentarem. O FMI designou os ministros e controlou os deputados. Os partidos tradicionais converteram-se ao neo-liberalismo e o presidente Menen tentou transformar-se numa espécie de Thatcher do Terceiro Mundo.

ANALOGIAS E DIFERENÇAS

As semelhanças com a actual situação da Grécia saltam à vista. Nos dois países a dívida é o produto da evasão fiscal e de manipulações contabilísticas para financiar a introdução de um modelo neoliberal. Este esquema desemboca numa impossibilidade do pagamento da dívida, seja explícito ou dissimulada.

Há uma década, o FMI fazia inspecções periódicas no Cone Sul (Argentina, Uruguai, Chile) para controlar a economia. Os sucessivos empréstimos com taxas usurárias - que se apresentavam como a salvação da Argentina - constituíam de facto uma ajuda para os bancos credores. O FMI exigia o congelamento dos salários, o aumento dos impostos directos e a privatização das pensões. Com o corte nas despesas sociais recriou-se um círculo vicioso de baixa das receitas fiscais e do aumento da recessão.

Os mesmos funcionários do FMI, que agora escrevem o memorando da Grécia, manobravam o ministério da economia da Argentina. Os benefícios financeiros, que actualmente se obtêm especulando com a dívida grega, conseguiram-se com a compra e venda de bónus argentinos. Assistia-se ao espectáculo político de um Parlamento que tinha sessões de urgência para aprovar o ajustamento.

A imprensa mundial maltratava a população com os mesmos qualificativos que hoje recebe o povo grego. Para dissimular o parasitismo dos financeiros, os jornais identificavam os argentinos com a irresponsabilidade e a corrupção. Em vez de repudiar estas calúnias, os governos vizinhos procuravam diferenciar-se de um país crucificado pelo FMI. É a mesma atitude que adoptam hoje os governos espanhol ou português face à Grécia. O FMI exercia uma chantagem sobre a Argentina com um dilema muito semelhante ao imposto à Grécia em torno do euro.

Exigia-se que a Argentina optasse entre duas catástrofes: o ajustamento deflacionista para continuar com a convertibilidade peso-dólar ou o ajustamento inflacionário com a desvalorização da moeda para sair desse modelo. Nunca se falava da terceira opção: a suspensão do pagamento da dívida e o aumento dos impostos aos grandes capitalistas.

A par destas semelhanças, também existem certas diferenças entre as duas situações. Enquanto na Argentina o estalido se preparou ao longo de quatro anos, na Grécia houve um forte ajustamento e uma recessão no primeiro ano. Os números da dívida, o défice e os refinanciamentos são muito superiores neste segundo caso. Alguns analistas calcularam que os cortes exigidos à Grécia são 16 vezes maiores aos que se tentaram na Argentina. Enquanto os credores do país sul-americano estavam divididos entre um número importante de detentores de bónus, os detentores de títulos gregos estão concentrados num pequeno número de bancos europeus. Por essa razão o plano de resgate é muito maior e o FMI actua em estreita associação com o Banco Central Europeu.

Há 10 anos a especulação contra a moeda argentina tinha efeitos marginais sobre a economia mundial. Hoje, o sismo da economia grega exerce um impacto directo sobre um pilar do sistema monetário internacional. Enquanto a crise argentina deteriorava um projecto regional relativamente secundário (como é o MERCOSUR), a crise grega coloca em dúvida o futuro da União Europeia, que foi um objectivo capitalista de longo alcance. O contexto económico internacional é igualmente diferente. O estalido argentino de 2001 foi seguido por cinco anos de crescimento enquanto a recessão irrompe na Grécia num momento de crise financeira, que afecta de forma muito severa a Europa. A inserção internacional da economia sul-americana como grande exportadora de alimentos difere do lugar condicionado ocupado pela Grécia, nas actividades centradas em serviços, turismo e transporte marítimo.

LIÇÕES DA ARGENTINA

É sabido que o colapso argentino se produziu quando chegou ao governo um presidente (De la Rua), que falou de mudanças e manteve a mesma política neoliberal. Para pagar a dívida obrigou à continuidade da convertibilidade, que desatou a fuga dos capitais e ao desmoronamento dos bancos. A tentativa de parar de o afundamento pela expropriação dos depósitos da classe média, precipitou o fim da convertibilidade peso-dólar e a uma desvalorização com grande inflação que acelerou a falta do pagamento. Mas o mais importante foi a reacção popular. Essa acção transformou completamente o curso dos acontecimentos. Num país com grande tradição de lutas sociais registou-se uma rebelião massiva com uma amplitude inédita. Durante semanas os piquetes cortaram as estradas e as greves paralisaram as cidades. Uma grande aliança social constituiu-se nas ruas entre desempregados e a classe média, que sob uma palavra de ordem comum ("que se vayan todos!") impôs a queda do governo. A partir desse momento não se podia ignorar a voz do povo. Este levantamento condicionou todos os processos posteriores do país.

Do ocorrido na Argentina podem extrair-se três grandes lições. Em primeiro lugar, a pré-eminência de lutas generalizadas e contínuas permitiu limitar o efeito do ajustamento. Graças a estas mobilizações reverteu-se, na última década, uma grande parte da deterioração salarial imposto pela crise. O governo fez importantes concessões: melhorou a situação do emprego, baixou a pobreza baixou e ampliaram-se significativamente os direitos democráticos.

Em segundo lugar, a falta de pagamento não foi voluntária, organizada, nem prevista, mas foi oportuna para o país. Os representantes dos meios financeiros diziam que o isolamento do país seria trágico, mas aconteceu o contrário. A ruptura das relações financeiras internacionais permitiu um grande alívio económico. A ausência de pagamentos externos contribuiu especialmente para impulsionar a reactivação interna. Facilitou a negociação com os credores, confirmando que quando uma dívida é elevada o problema é dos banqueiros. A desconexão internacional trouxe uma protecção à economia argentina, face à crise global de 2008. Ninguém pôde especular contra os títulos ou a moeda de um país que tinha rompido as suas ligações com la estrutura financeira global.

Em terceiro lugar, os limites da experiência argentina são muito visíveis. O país padeceu uma situação de colapso produtivo que poderia ter sido evitado pela forma como apresentou a cessação dos pagamentos. Esta medida não foi premeditada, mas foi resultado das pressões do mercado. O mesmo ocorreu com os terríveis efeitos inflacionários da desvalorização, que emergiu pela ausência do controlo de câmbios, pela tolerância à fuga de capitais e pela renúncia à nacionalização do sistema bancário. Pode-se verificar que o não empreendimento destas acções criou uma situação caótica.

A Argentina não aproveitou a cessação dos pagamentos para investigar e repudiar a dívida odiosa. Ela optou pelo caminho intermédio de uma troca de títulos velhos por novos bónus da dívida. Em vez romper com o FMI, pagou de forma antecipada todos os compromissos com esse organismo. A actual tensão com essa instituição coexiste com a intenção de voltar a ingressar à órbita do Fundo. A dívida pública reduziu-se, mas os pagamentos continuam a ser superiores ao dinheiro destinado à saúde ou à educação e começou uma procura nociva de créditos externos, quando o país poderia auto-financiar-se com aforro nacional.

A situação não foi utilizada para introduzir políticas populares de ruptura radical com o neo-liberalismo. Implantou-se um modelo menos financeiro e mais industrialista, que favorece principalmente a classe capitalista local. Mas ficou demonstrado que não há nenhuma necessidade de obedecer ao FMI e que se pode rechaçar a política ortodoxa do ajustamento. Com soluções mais radicais, os resultados em matéria de emprego e salário seriam muito mais favoráveis para o povo.

COMPARAÇÕES REGIONAIS

Estas conclusões podem estender-se a todos os países da periferia europeia, que sofrem da mesma situação padecida que a América Latina nos anos 80 e 90. Ambas as regiões periféricas receberam de forma muito aguda as crises capitalistas. A dívida forjou-se nas duas zonas com mecanismos muito parecidos. Houve um excedente de liquidez nos centros que julgaram oportuno colocá-lo nas economias dependentes para assegurar os mercados de exportação das empresas metropolitanas. A América Latina recebeu os capitais sobrantes dos bancos norte-americanos e comprou produtos das empresas norte-americanas. A Europa do Sul foi integrada na União continental para se converter em cliente cativo das companhias alemãs ou francesas.

Na crise também se aplicam mecanismos de ajustamento semelhantes. Os Estados tomam a seu cargo a insolvência dos grandes devedores privados e os povos suportam as consequências para que sobrevivam os credores. Obrigam-se os pequenos países como a Islândia a pagar o mesmo tributo aos bancos estrangeiros como aconteceu na América do Sul com o Uruguai, Bolívia ou Equador. A cirurgia aplicada pelo FMI â Venezuela ou Peru, é agora imposta às economias vulneráveis de Portugal ou Irlanda. Em toda a Europa assiste-se à mesma competição que na América Latina feita pelos governos conservadores e sociais-democratas, para ver quem destrói mais rápido as conquistas sociais. O Novo Continente padeceu durante vários anos de elevada inflação, enquanto na Europa é aplicado um corte deflacionista muito brusco. Os Estados Unidos dirigiam a reestruturação das economias da região com alguma distância imperial, mas a Alemanha e a França têm menos legitimidade para impor a mesma política, se compararem o processo de integração das nações afectadas pelo ajustamento.

Como a América Latina já sofreu operações cirúrgicas de bancos, depurações de empresas e desvalorizações da força de trabalho, enfrenta agora uma conjuntura mais ligeira. Pelo contrário, a Europa encontra-se no centro da tempestade financeira global. Estas diferenças na localização actual da crise obedecem também ao papel que joga a América Latina, como fornecedora mundial de matérias-primas. Os preços dos produtos têm-se mantido elevados pela procura chinesa continuada. Em vez de seguir a via da industrialização asiática, a região exporta minerais, alimentos e energia e incrementa a sua vulnerabilidade. Mas na conjuntura actual goza de um alivio que a Europa do Sul não tem.

RESISTÊNCIAS E PROGRAMAS

As duas regiões periféricas - com diferentes ritmos e conjunturas - enfrentam o mesmo inimigo: o FMI. Há um ano, dizia-se que o Fundo estava desprestigiado, que já não tinha um papel central e que seria reformado para aplicar políticas mais toleráveis. Mas aconteceu o contrário. O G-20 reconstituiu esse organismo e agora torna a reinar o FMI de sempre, com os ajustamentos de sempre. Nesta acção os representantes financeiros externos actuam em concertação com as classes dominantes locais, como o demonstra a participação dos governos do México, Brasil e Argentina no G-20. Em vez de promover a substituição do FMI por um novo sistema financeiro mundial, procuram maior representação no directório do Fundo e mantêm uma ilusão quanto à reforma dentro dessa instituição. A continuidade das políticas de ajustamento verifica-se especialmente no México e na América Central, onde o FMI continua a impor tratados de livre comércio e políticas de militarização.

Os principais focos de resistência encontram-se na América do Sul e os ataques neoliberais foram travados na Bolívia, Equador e Venezuela. Não só foram derrotados vários golpes de estado, mas surgiram governos reformistas - em conflito com as classes dominantes - que mobilizam as massas e propõem uma certa redistribuição do rendimento. As experiências latino-americanas são importantes para o movimento social europeu pelas propostas que incorporaram na agenda de resistência ao FMI. No Novo Mundo discutiu-se muito como suspender os pagamentos da dívida de vários países e houve moratórias. Como estas medidas foram transitórias, não conseguiram gerar uma alternativa.

Em vários casos, considerou igualmente a investigação sobre a dívida e no Equador funcionou uma Comissão de Auditoria, que esclareceu o carácter ilegítimo de muitos aspectos do passivo. Esta clarificação não teve tradução directa na renegociação dos contratos. Na região, avaliou-se também a necessidade de nacionalizar os bancos e, na Venezuela, concertaram-se certas experiências deste tipo. Mas o pagamento de indemnizações deu lugar a fortes incógnitas sobre o resultado final desses propósitos. Nos picos da crise, analisou-se também a possibilidade de formar um "Clube de Devedores" para coordenar acções comuns face aos credores e ao representante do FMI. Esta iniciativa não se concretizou e cada país continuou a negociar por conta própria.

Desta multiplicidade de propostas emergiram outros resultados. Os primeiros passos para criar um Banco do Sul constituem um exemplo destes efeitos. A burguesia brasileira que não quer partilhar a sua primazia financeira na região opôs-se a essa iniciativa. Mas o projecto mantém-se e deverá permitir a formação de um fundo de estabilização financeira e uma eventual moeda da região. Com a crise da dívida na Europa, todas estas ideias voltam a ter a sua actualidade e podem ser decisivas para a Grécia.

PROJECTO ANTICAPITALISTA

O problema da dívida tem actualmente uma dimensão mundial. Pela primeira vez, afecta significativamente as economias desenvolvidas, pois o resgate dos bancos colocou a dívida pública norte-americana em níveis altíssimos. O endividamento público do Japão atingiu um ponto de difícil gestão e o défice fiscal das principais potências europeias supera o desequilíbrio de muitas economias do Terceiro Mundo. Nos países do Centro, atiram-se as culpas aos pobres, esquecendo-se que fazer hipotecas e endividar-se foi o único recurso que encontraram os trabalhadores para sobreviver. O resgate dos bancos dos países do Norte é duplamente escandaloso, pois essas entidades provocaram a contaminação internacional de bónus tóxicos. O carácter global do endividamento exprime igualmente a dimensão mundial da crise actual. A dívida atormenta diferentes países, na medida em que a comoção se desloca de uma região para outra.

Por esta razão, a batalha imediata contra o neo-liberalismo é uma luta para erradicar o capitalismo e avançar para o socialismo. Certos sinais encorajadores desta perspectiva começam a aparecer na América do Sul. A Bolívia organizou recentemente uma Cimeira Climática Internacional para denunciar o carácter capitalista dos desequilíbrios ecológicos do planeta. Na Venezuela, multiplicam-se as discussões sobre a forma de construir o socialismo do século XXI, do controlo operário e social nas fábricas e cidades. Em Cuba, debate-se a maneira de como renovar o socialismo com mais democracia e sem perder o conquistado.

A criação da ALBA (Aliança Bolivariana para as Américas) poderia contribuir para estes objectivos, na medida em que promova modelos de cooperação e solidariedade anti-imperialista. Mas o grande desafio é superar o regionalismo e recuperar o internacionalismo. Tentar uma coordenação anti-capitalista da Europa e América Latina para partilhar lutas e experiências é o grande desafio do momento.

* Claudio Katz, economista e professor na Universidade de Buenos Aires (Argentina), faz parte do EDI (Economistas de Izquierda). Tradução: António José André

Como se vive com o FMI: 'Se tiverem coragem, mandem-no dar uma volta':

Gregos e irlandeses contaram ao SOL como é viver com a ajuda externa do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia.

Nos últimos quatro meses, Giorgio Trompukis viu serem despedidos oito dos 30 empregados da empresa de consultoria onde trabalha, em Arta, no Noroeste da Grécia, e Christo Iosifidis, engenheiro alimentar, mudou-se para um apartamento mais barato em Atenas, após ter visto o salário cortado em 30%. Entretanto, o horário laboral de Michael Flyin num hotel de Skibbereen, no Sul da Irlanda, foi reduzido para um terço para evitar o desemprego.

O preço das medidas de austeridade impostas pelos planos de ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da União Europeia (UE) à Grécia e à Irlanda estão a ter um forte impacto na vida das populações. «A ajuda externa tornou-nos mais pobres, cépticos e pessimistas quanto ao futuro. Os sonhos acabaram», diz ao SOL Afroditi Kalomari, jornalista grega residente em Atenas e membro da Federação Internacional de Jornalistas.

A Grécia e a Irlanda foram os primeiros países a pedir ajuda financeira à UE e ao FMI, em resultado da crise da dívida soberana. Atenas accionou o auxílio nos últimos dias de Abril de 2010. Dublin, seis meses depois. As razões do resgate foram as mesmas, as causas distintas. Na Irlanda, os excessos da banca obrigaram a um resgate milionário de 43 mil milhões de euros para salvar o sistema financeiro, enquanto na Grécia o fim da manipulação das contas públicas destapou um défice orçamental de 15% e uma dívida pública de 130% do Produto Interno Bruto (PIB). Os custos de financiamento incomportáveis resultantes das sucessivas descidas de rating colocaram ambos no saco de ajuda desenhado pelo FMI e UE.

«O ambiente é pesado», conta George Kokkinis. «Vemos imensa gente sentada horas e horas nos cafés, não porque sejam preguiçosos, segundo a nossa fama, mas porque é uma forma barata de socializar. Os restaurantes, por outro lado, estão vazios e muitos vão fechar. As pessoas juntam-se em casa umas das outras para tentarem encontrar uma saída para viver esta nova realidade», refere o consultor de empresas em Iraklio, na ilha de Creta.

Recessão há três anos

Na Irlanda, a crise financeira mundial colocou o tigre celta numa recessão que dura há três anos. «Estamos a sentir a austeridade desde 2008 e já vamos no terceiro ou quarto plano de austeridade. O resgate foi mais um episódio», diz Michael Flyin. Este empregado de hotel em Skibbereen, a cidade mais a Sul da Irlanda, salienta que as horas de trabalho semanais foram reduzidas de 25 a 30 para dez e que, nas aulas particulares de inglês que dá fora do expediente, o número de alunos caiu para metade. «As pessoas estão a fazer o que podem para sobreviver». Como a maioria dos irlandeses, acha que o pior ainda «está para vir».

A receita externa deu, até agora, poucos resultados. Desde o resgate, a performance dos dois países tem sido trágica: o desemprego está em máximos históricos (triplicou na Irlanda em três anos, até 13,4%), a recessão aprofundou-se e os juros da dívida pública - principal justificação do resgate - nunca aliviaram. Os juros de longo prazo (um indicador do risco-país) da Grécia e da Irlanda são hoje os mais altos do Mundo (12% e 10%, respectivamente).

Muitos dos entrevistados admitem que a ajuda financeira era inevitável, tal a fragilidade de cada país perante a crise e pressão dos mercados. Porém, as culpas dividem-se entre a necessidade dos credores estrangeiros recuperarem o dinheiro que - abusivamente, dizem - emprestaram durante anos (Grécia), a irresponsabilidade da banca (Irlanda), a necessidade de o Banco Central Europeu (BCE) «dar o exemplo» aos outros Estados-membros (resgate da Irlanda), as más decisões da UE, a corrupção política e o excessivo consumo das populações (Grécia).

«Os burocratas de Bruxelas não são mais eficientes do que os gregos. Não pode separar-se a política fiscal da monetária. Isso aprende-se em Introdução à Macroeconomia», lembra Kokkinis.

«Durante anos a população grega foi dependente do consumo. Hoje, mesmo com um salário de 300 euros e um buraco como casa, as pessoas têm receio de falar com medo de perder até isso», diz Stylianos Papardelas, fotógrafo em Heraklion, em Creta.

Apesar das fortes manifestações transmitidas para todo o Mundo, Kalomari salienta que a realidade grega é bem distinta da que surgiu nas TVs: «Ao contrário do que se pensa, a maioria dos gregos permanece inerte em resistir e protestar. Aceitou o seu destino como algo de incondicional», diz.

Todos referem estar mais cépticos face à UE e ao euro. Porém, confessam que os danos de uma eventual saída da moeda única europeia seriam piores. «Sou a favor do euro e penso que o regresso à libra irlandesa não iria mudar a situação», adianta Frank Samms, ex-jornalista e ex-gestor de companhias discográficas, residente em Westport, na costa Oeste irlandesa.

Sobre uma eventual ajuda a Portugal, gregos e irlandeses alertam que a situação é muito semelhante ao período anterior ao resgate: juros em máximos, cortes de rating, queda do executivo (Grécia) e sucessivos desmentidos do governo sobre a necessidade de ajuda.

«O anterior governo negou o auxílio externo mesmo quando o FMI já tinha embarcado no avião para Dublin», lembra Flyin.

Iosifidis é mais directo: «Se tiverem coragem, mandem o FMI dar uma volta. Se não, façam como os gregos, voltem a aprender a cultivar a terra, a organizar festas com bebidas baratas e desliguem a TV quando a publicidade começar».

Todos os depoimentos foram recolhidos por email

A ajuda em números:

Grécia

110 mil milhões de euros

Contribuição 80 mil milhões de euros (UE) + 30 mil milhões (FMI).

Impacto Medidas de austeridade para 2010-2013 visam poupar 25 mil milhões (11% do PIB).

Objectivo Reduzir défice orçamental de 7,4% em 2011 para menos de 3% em 2014.

IVA Taxa mínima sobiu de 10% para 11% e a máxima de 21% para 23%.

Impostos Subida das taxas sobre combustíveis, álcool e jogo.

Função Pública Salários reduzidos em 7%.

Pensões Congelamento e redução de pensões.

Salários Corte de 30% no subsídios de férias e de 60% no subsídio de Natal.

Empresas Imposto extraordinário sobre lucros.

Irlanda

85 mil milhões de euros

Contribuição 45 mil milhões de euros (UE) + 22,5 mil milhões (FMI) + 17,5 mil milhões (Tesouro).

Impacto Medidas de austeridade para 2011-2014 pretendem poupar 12,7 mil milhões de euros (8% do PIB).

Objectivo Reduzir défice de 9,1% em 2011 para 2,8% em 2014

Função Pública Despedimento de 10% dos funcionários: 21 mil até 2014 e mais quatro mil em 2015.

IVA Taxa mínima do imposto sobe de 11% para 13,5% e a máxima para 23%.

Família Corte de 10% nos abonos.

Privatizações Vendas no valor de dois mil milhões de euros.

Pensões Redução de 4%.

confidencial@sol.pt

Sem comentários:

Enviar um comentário